|

|

Chargement en cours photo d'archive ...

|

|

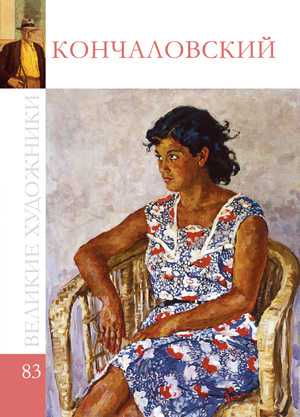

1876

21 (9) fevrier – ne a Slavyansk dans la famille de Piotr Petrovich Konchalovski (1839-1904) interprete et editeur reconnu, et de Victoria Timofeevna Konchalovskaya, nee Loyko (1841-1912).

Les Konchalovski ayant pris part aux mouvements revolutionnaires des annees 70, Piotr Petrovich a ete arrete et envoye en exil a Kholmogory dans la province de Arkhangelsk. Apres l’exil de P.P.Konchalovski, la propriete failiale a ete confisquee et la famille s’est installee a Kharkov.

1880

Entre au 3eme Lycee de Kharkov et prend des cours de dessein a l’Ecole d’art privee de M.D.Raevsky-Ivanova.

1889

Demenage a Moscou ou il etudie au 1er Lycee et en parallele prend des cours de peinture et de dessein lors des classes du soir donnees par V.D.Sukhov dans l’Ecole Centrale Stroganov des arts appliques.

1891

Commence a etudier la peinture avec de plus en plus de serieux. Grace a l’activite d’editeur de son pere fait la connaissance, entre autres, de V.I.Surikov, I.E.Repin, V.M. et A.M.Vasnetsov, V.A.Serov, M.A.Vrubel, I.I.Levitan, K.A.Korovine.

1896

Sur insistance de son pere entre en faculte des sciences naturelles de l’Universite de Moscou. Cependant, influence par K.A.Korovine, decide de partir a Paris afin d’y etudier la peinture.

1896-1898

Ensemble avec sa s?ur Elena il part a Paris ou il entre a l’Academie R.Julian, ou ses enseignants sont J.P. Laurens et J.J. Benjamin-Constant – les representants de l’ecole dite de Toulouse.

Visite regulierement le Louvre.

Pendant ce temps, V.A.Serov effectuait les demarches necessaires afin d’obtenir un sursis pour l’appel militaire de P.P.Konchalovski, qui, n’ayant pas de diplome universitaire, devait etre appele en tant que simple soldat pour une periode de trois ans.

1898

Automne – entre a l’Ecole d’art superieure aupres de l’Academie des Beaux-Arts de Saint-Petersbourg, ou il recoit l’enseignement de V.E.Savinsky, V.I.Tvorozhnikov et G.R.Zaleman.

1900-1901

Passe dans l’atelier de peinture de batailles de P.O.Kovalevsky.

1901-1902

Sejourne en Italie (Rome).

1902

Fevrier – epouse Olga Vassilievna Surikova (1878—1958), la fille du peintre V.I.Surikov (1848-1916). M.A.Vrubel et V.A.Serov ont assiste au mariage.

Ensemble avec la famille Surikov se rend a Krasnoyarsk en Siberie.

1903

19 (6) janvier – naissance de sa fille Nataliya.

Fevrier – participe a la Xe exposition de peinture de la Societe des peintres de Moscou dans le Musee d’Histoire de Moscou.

1904

28 (15) septembre – deces de son pere.

Fait un voyage en Italie.

1905

3 mars – prend part a la XIIe exposition de peintures de la Societe des peintres de Moscou dans le Musee d’Histoire de Moscou.

Entreprend un voyage dans le Nord a Arkhangelsk, Murmansk, Kandalaksha, ou il peint son oeuvre de concours « Les pecheurs tirant les filets ».

A son retour a Saint-Petersbourg organise l’exposition de ce tableau et des etudes l’accompagnant. Cette annee, il n’expose pas cette peinture au concours.

Se rend a Plyes sur la Volga ou il entreprend de peindre une autre peinture pour le concours – « The dans la pergola ». Ce tableau a ete detruit par le peintre lui-meme.

29 (16) mars – naissance de son fils Mikhail.

1907

Recoit le titre de peintre pour le tableau « Les pecheurs tirant les filets ».

Fait la connaissance de I.I. Mashkov.

Fait un voyage en Allemagne (Berlin).

Decembre – demenage avec sa famille en France (Paris, Arles, Saint-Maxime, Le-Lavandou, Namur). Y reste jusqu’en janvier 1909.

1908

15 avril – 30 juin – participe a la XVIIIe exposition de la Societe Nationale des Beaux-Arts, appelee aussi le Salon des Champs de Mars au Grand Palais a Paris.

1 octobre – 8 novembre – participe a la 6eme exposition du Salon d’Automne au Grand Palais a Paris.

Participe a l’exposition dans la Galerie Weil a Paris.

1909

Janvier – participe a l’exposition de peinture, graphisme, sculpture et architecture, appelee « Salon » et organisee par S.K. Makovsky dans les locaux du musee et dans les appartements de Menshikov du Premier corps des cadets sur l’ile Vassilievsky (quai Universitetsky – « Universitetskaya naberejnaya ») a Saint-Petersbourg.

Fevrier – participe a la VIe exposition de la Nouvelle Societe des artistes a Saint-Petersbourg.

Septembre – rencontre avec A.V. Lentulov.

Novembre – participe a l’exposition de peinture organisee par I.O.Dudin et V.K. Kolenda dans les locaux du Cercle litteraire et artistique sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

27 decembre 1909 – 31 janvier 1910 – participe a la troisieme exposition de peinture « La Toison d’or » dans la maison de Khludova (ul. Rojhdestvenka, 1) a Moscou.

1910

Part en France avec sa famille.

18 mars – 1 mai – participe a la 26eme exposition du Salon des Artistes Independants a Paris.

Part avec V.I. Surikov en Espagne (Madrid, Toledo, Grenade, Seville, Valence, Barcelone).

Octobre – participe a la VIIIeme exposition du Salon d’Automne au Grand Palais a Paris.

10 decembre 1910 – 16 janvier 1911 – participe a l’exposition « Valet de carreau », organisee par M.F. Larionov dans la maison Levisson (Bolshaya Dmitrovka, 32) a Moscou.

Fin 1910 – fevrier 1911 – participe a la Deuxieme exposition internationale (Salon 2. Exposition internationale des arts), organisee par le sculpteur V.A. Izdebsky (ul. Lonjheronovskaya, 2) a Odessa.

Fin 1910 – occupe l’atelier dans la maison N°10 sur la rue Bolshaya Sadovaya.

1911

13 janvier – participe a la Premiere exposition de la Societe des peintres « Le Salon le Moscou » a Moscou.

Janvier – participe a la XVIIIe exposition de peintures de la Compagnie des peintres de Moscou dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

26 fevrier – participe a l’exposition « Le Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »), organisee dans les locaux du Cercle artistique et litteraire, dans la maison Vostryakov, sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

3 mars – s’est tenu le bal « Une nuit en Espagne » realise par P.P. Konchaklovsky dans les locaux du Club des marchands.

10 avril – 10 mai – participe a la 2eme exposition de peintures de la Societe des artistes « Union de la jeunesse » dans la maison du prince Baryatinsky, a l’angle des avenues Admiralteysky et Voznessensky (avenue Admiralteysky, 10/2 – « Admiralteysky prospekt ») a Saint-Petersbourg.

Avril – mai – participe a la 27eme exposition du Salon des Artistes Independants a Paris au Quai d’Orsay.

Juillet – participe a l’exposition de l’Union des artistes allies dans le Royal Albert Hall a Londres.

Ete – travaille a Abramtsevo.

1 novembre – Le «Valet de carreau» devient un groupe de peintres avec une charte officiellement etablie (31 octobre). La societe a existe jusqu’en 1917. L’objectif du « Valet de carreau » etait de « repandre les notions modernes sur les questions relatives aux arts plastiques ». P.P. Konchalovski, A.V. Kuprine, I.I. Mashkov et V.V. Rozhdestvensky sont devenus les membres-fondateurs et P.P. Konchalovski a egalement ete elu president de la direction (plus tard il a ete remplace par Kuprin).

3-18 decembre – participe a l’exposition « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans l’Ecole de peinture, de sculpture et d’architecture a Moscou.

Traduit en francais le livre de E. Bernard sur Cezanne.

1912

21 janvier – 19 fevrier – participe a l’exposition de peintures « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») transferee de Moscou a Saint-Petersbourg (Nevsky, 45).

23 (ou 25) janvier – 26 fevrier – participe a l’exposition de peintures de la Societe de peintres « Valet de carreau » dans la salle de la Societe economique du district militaire de Moscou (ul. Vozdvizhenka, 9).

12 fevrier – s’est tenu le premier debat public a propos « De l’art moderne » au sein du Musee polytechnique, organise par le « Valet de carreau » dans le but d’expliquer les principes de la peinture russe contemporaine.

14 (1) fevrier – deces de sa mere.

25 fevrier – s’est tenu le deuxieme debat public au sujet « De l’art moderne » sous la presidence de P.P. Konchalovski.

Mars – La famille Konchalovski accompagne V.I. Surikov a Berlin pour qu’il suive un traitement pour les yeux, puis demenage en Italie (Sienne, Pise, Assise, Perouges).

Mars – avril – participe au 28eme Salon des Artistes Independants a Paris (Quai d’Orsay).

Ete – vit a Sienne avec sa famille.

Octobre – participe au Salon d’Automne a Paris.

1913

7 fevrier – 7 mars – participe a l’exposition de peinture de la Societe « Valet de carreau » dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

24 fevrier – P. Konchalovski preside un debat public dans l’amphitheatre du Musee polytechnique, ou il expose dans un court discours les principes artistiques du « Valet de carreau ».

3 avril – 1 mai – participe a l’exposition de peintures de la Societe de peintres « Valet de carreau » dans la salle de concert aupres de l’eglise suedoise Sainte Catherine (Malaya Konyushennaya, 3) a Saint-Petersbourg.

7 novembre – 7 decembre – participe a l’Exposition internationale des arts sur les nouveaux courants artistiques («Modern Kunst Kring»), organisee par la Societe d’art moderne dans le Stedelijk Museum d’Amsterdam.

Voyage au sud de la France, a Cassis, pres de Marseille.

1914

5 fevrier – 2 (ou 5) mars – participe a une nouvelle exposition du « Valet de carreau » dans les locaux de la Societe des amateurs d’art dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

19 fevrier – le « Valet de carreau » organise dans l’amphitheatre du Musee polytechnique un debat public sur « L’art moderne » preside par P. Konchalovski.

Ete – se rend a Krasnoyarsk avec sa famille. En route, dans l’Oural, apprend le debut de la Premiere Guerre Mondiale. Est mobilise en tant qu’officier artilleur.

6 decembre – debut janvier – participe a l’exposition de peintures et de sculptures « Peintres de Moscou aux victimes de la guerre » dans la maison de Lianozov (Kamergersky pereulok, 3) a Moscou.

Fin de l’annee – participe a l’exposition de peintures « Aux camarades combattants de la part des peintres » (Cour d’affaires, local de I.T. Amirov, Place des barbares) a Moscou.

1915

Se retrouvant sous le feu de l’ennemi il est commotionne et evacue a l’arriere front pour suivre un traitement. Passe deux mois a l’hopital a Nara.

23 mars – 5 (ou 26) avril – participe a l’exposition de peinture « 1915 » dans le Salon d’art (ul. Bolshaya Dmitrovka, 11) a Moscou.

12 avril – 9 mai – participe a « L’exposition de peintures de courants de gauche » dans le Bureau des arts de N.E. Dobychina (Champ de Mars, 7) a Petrograd.

1916

Fevrier – (25) mars – participe a l’exposition de peintures du « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Petrograd.

19 (6) mars – deces de V.I. Surikov.

Mars – quitte le « Valet de carreau » et entre dans le groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »).

3—19 avril – participe a l’Exposition de peinture russe moderne dans le Bureau des Arts de N.E. Dobychina (Champ de Mars, 7) a Petrograd.

Le Conseil de la Galerie Tretyakov achete l’?uvre de Konchalovski – le « Portrait de la fille du peintre N.P. Konchalovskaya » (1915—1916).

10 decembre 1916 – 14 janvier 1917 – participe a l’exposition d’etudes, esquisses, et desseins « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Petrograd.

26 decembre 1916 – 2 fevrier 1917 – participe a l’exposition de peintures du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Salon des arts de Moscou.

1917

19 fevrier – 26 mars – participe a l’exposition du « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Bureau des arts de N.E. Dobychina a Petrograd.

14 juin – suite a la demande faite par des peintres moscovites au ministre militaire – est exempte de service militaire.

Collabore avec le Conseil des deputes travaillistes et le Conseil des deputes de soldats.

Juillet – conjointement avec I.I. Mashkov, A.V. Lentulov et N. Shestakov prend la tete de la Commission artistique aupres du Comite de l’Union des femmes « Aide a la partie ».

Fait un voyage en famille en Crimee, a Sudak.

Aout – invite a prendre part au Conseil pour les affaires artistiques de Moscou.

27 decembre 1917 – 2 fevrier 1918 – participe a l’exposition de peintures « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Salon d’art de la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.

1918

Apres sa demobilisation vit rue Bolshaya Sadovaya a Moscou, ou se trouvent son atelier et l’appartement.

1 octobre – est elu conjointement avec A.V. Lentulov et P.V. Kuznetsov a la tete de l’atelier de peinture des II Ateliers nationaux d’art libre (GSKHM) – a VKHUTEMAS , ou il donne des cours jusqu’en 1921. S. Bogdanov, P. Vilyame, A. Labas, A. Lebedev-Shuysky, V. Novozhilov, G. Sretensky, A. Taldykin comptaient parmi ses eleves.

Decembre – a ete inclus a la liste des peintres, dont les ?uvres doivent etre achetees pour le Musee de la Culture picturale (MZHK). En 1919 des ?uvres de P. Konchalovski sont transmises par le Fond national du Bureau du musee au MZHK.Il s’agit du « Modele », de la « Nature morte avec un samovar », du « Portrait de famille », du « Paysage », du la « Femme pres du poele ». P. Konchalovski est choisi pour diriger l’atelier de peinture des II Ateliers nationaux d’art libre (GSKHM) – a VKHUTEMAS (Ateliers superieurs d’art et de technique), ou il enseigne jusqu’en 1921. Parmi ses eleves il y avait S. Bogdanov, P. Vilyams.

1919

19 fevrier – participe a la Ve Exposition nationale de peintures (1918—1919) au Musee des Beaux-Arts a Moscou.

Mai – Participe a la Premiere exposition OBMOKHU (Societe de jeunes peintres) dans l’ancienne Ecole Stroganov a Moscou.

Juin – participe a l’Exposition de nouvelles acquisitions (pour l’annee 1918) a la Galerie nationale Treyakov a Moscou.

Septembre – decembre – participe a la I Exposition nationale de tableaux de peintres locaux et moscovites a Vitebsk.

1920

Se fait elire au Conseil des artisans aupres de l’ancien syndicat des ouvriers de l’art, organise pour la defense des interets professionnels des peintres.

17 janvier – elu membre de l’administration du Conseil des artisans. Par la suite le Conseil des artisans a ete reorganise en INKHUK (Institut de la culture artistique).

Ete – travaille a Abramtsevo.

Decembre – participe a l’Exposition de tableaux des peintres russes a Pskov et a la Premiere Exposition nationale d’art et de science a Kazan.

1921

Ete (juin) – ses ?uvres sont presentees a l’Exposition des nouvelles acquisitions a la Galerie Tretyakov.

Travaille a Abramtsevo.

Octobre – novembre – participe a l’exposition d’?uvres picturales, sculpturales et architecturales du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »).

1922

Janvier – participe a l’Exposition des ?uvres de peintres du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Moscou.

Avril – Premiere exposition personnelle a la Galerie nationale Tretyakov.

Octobre – novembre (selon d’autres sources, 15 octobre – fin decembre) – participe a la Premiere exposition d’art russe a la galerie Van Diemen (Unter den Linder, 21) a Berlin.

1923

Janvier – sortie a Moscou aux editions « Tvorchestvo » de la premiere monographie sur le peintre : P.P. Muratov, « La peinture de Konchalovski ».

14 mai – juin – transferees apres avoir ete exposees a Berlin, les ?uvres de Konchalovski sont montrees a la Premiere exposition d’art russe au Stedelijk Museum d’Amsterdam.

Mai – participe a l’exposition commune de peintures a Moscou.

Juin – participe a l’exposition « Art de decoration theatrale de Moscou des annees 1918—1923 » au Musee de la peinture decorative theatrale sur la Bolshaya Dmitrovka.

1924

9 mars – 15 avril – participe a l’exposition d’art russe au Grand Central Palace a New York.

Debut mars – expose ses tableaux lors de l’exposition organisee par l’Association russe de la Croix Rouge dans le Musee d’Histoire de Moscou.

Juin – participe a la XIVe Exposition internationale d’art (Biennale) a Venise, dans la section russe, ou une salle separee a ete allouee a ses ?uvres.

Voyage a travers l’Italie avec sa famille. Fais la connaissance de M. Gorky a Sorrente.

1925

Mars – quitte l’Italie pour demenager en France, a Paris, avec sa famille.

4—19 mars – Deuxieme exposition personnelle a Paris dans la Chambre Syndicale de la Curiosite et des Beaux-Arts. La preface du catalogue est ecrite par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts Anatole de Monzie.

Mars – participe a l’exposition d’?uvres d’art de peintres et de sculpteurs de la Societe des « Peintres de Moscou ».

28 avril – octobre – participe a l’Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes a Paris (Grand Palais, Galerie de l’Esplanade, Pavillon sovietique).

Se rend a Londres.

Apres son retour de la France et de l’Angleterre se rend a Novgorod avec sa famille.

Septembre – participe a l’exposition « Courants de gauche dans la peinture russe des 15 dernieres annees » au Musee de la culture picturale de Moscou.

1926

Mars – Troisieme exposition personnelle de peintures et de desseins a la Galerie nationale Tsvetkov (quai Kropotkin – Kropotkinskaya naberezhnaya, 29) a Moscou.

Recoit le titre honorifique de Maitre emerite des arts de la Republique socialiste federative sovietique de Russie.

Fevrier – participe a la IVe exposition nationale d’art consacree aux tableaux des peintres de la Societe « Etre » (« Bytie ») au Musee d’Histoire de Moscou.

Devient membre de l’Association des peintres de la Russie revolutionnaire (АKHRR).

3 mai – 18 aout – participe a la VIIIe exposition АKHRR « Existence et vie quotidienne des peuples de l’URSS » a Moscou (Exposition agricole, industrielle et artisanale de Russie) et a la VIIIe exposition AKHRR « Existence et vie quotidienne des peuples de l’URSS » a l’Academie des Beaux-Arts de Leningrad.

1926—1929 – enseigne au departement de decoration theatrale de VKHUTEMAS (Ateliers superieurs d’art et de technique) (jusqu’en 1927) – VKHUTEIN (Institut superieur d’art et de technique) et a la faculte des arts pour les ouvriers (rabfak).

1927

Mars – participe a l’exposition des peintres de la Societe « Valet de carreau » a la Galerie nationale Tretyakov a Moscou.

Mars – Quatrieme exposition personnelle au Musee national d’Histoire a Moscou.

Mai – aout – participe a l’exposition d’art russe au Japon, a Tokyo, dans les locaux du journal « Asahi » (15-31 mai), puis a Osaka – Nagoya (juin – aout).

Ete – effectue un voyage en Georgie avec la famille.

Novembre – participe a l’Exposition des nouveaux courants artistiques au Musee national russe a Leningrad.

Automne 1927—1928 – participe a l’Exposition itinerante consacree a l’anniversaire des 10 ans de resultats et d’acquis du pouvoir sovietique, acheminee a travers Berlin – Vienne – Prague – Stockholm – Oslo – Copenhague.

1928

Janvier – participe a l’exposition des ?uvres d’art commemorant les 10 ans de la revolution d’Octobre a Moscou.

Participe a l’organisation de la Societe des peintres de Moscou (OMKH), reunissant les membres des anciennes associations, dont le « Valet de carreau », « Aile », « Makovets » et d’autres jeunes peintres. Membre-fondateur de l’OMKH.

24 fevrier – participe a la Xe exposition de l’Association des peintres de la Russie revolutionnaire (AKHRR) commemorant les 10 ans de l’armee rouge des ouvriers et des paysans (RKKA), organisee dans l’immeuble du Telegraphe, rue Gorky a Moscou.

Fevrier – participe a l’exposition d’?uvres d’art de la Societe des peintres de Moscou (OMKH) a Moscou.

16 avril – Cinquieme exposition personnelle de P.P. Konchalovski dans le Theatre national de chambre a Moscou.

1929

Janvier – Le Conseil des commissaires du peuple assigne a P.P. Konchalovski une pension personnelle a vie, a hauteur de 225 roubles par mois.

Termine son activite d’enseignement a VKHUTEIN (Institut superieur d’art et de technique).

Mars – juin – Sixieme exposition personnelle au Musee national russe a Leningrad.

Participe a l’exposition internationale a Pittsburgh, Etats-Unis (Universite Carnegie).

Fin 1929 – debut 1930 – exposition personnelle en Crimee.

1930

Mars – Septieme exposition personnelle a l’Universite nationale de Moscou.

1931

Ete – habite Barvikha pres de Moscou.

Automne – se rend a Leningrad et a Ryazan.

Hiver – revient a Moscou.

1932

Janvier – Huitieme exposition personnelle dans les salles de la Cooperative des artistes de Russie (VSEKOKHUDOZHNIK) (Kuznetsky most, 11) a Moscou.

Hiver – acquiert une maison de campagne (datcha) a Bugry (partie du domaine de la famille Obninsky « Belkino ») pres de Maloyaroslavets, dans le district de Kaluga.

Fait un voyage a Leningrad pour travailler sur les decors pour le Theatre national academique Bolshoy.

15 novembre 1932 – mai 1933 – participe a l’exposition de commemoration « Peintres de la Republique socialiste federative sovietique de Russie (RSFSR) des 15 dernieres annees », qui s’est tenue dans les salles du Musee national russe.

1933

20 juin 1933 – 12 fevrier 1934 – participe a l’exposition de commemoration « Peintres de la Republique socialiste federative sovietique de Russie (RSFSR) des 15 dernieres annees », qui s’est tenue dans les salles du Musee national d’Histoire a Moscou.

Automne – fait un voyage a Kutaisi.

19З3-1935

Vit et travaille a Bugry.

1936

Ete – se rend en famille a Murmansk, Kirovsk, puis dans le Grand Nord, ou se tenait a Tuloma la construction de l’usine hydroelectrique.

1937

Se rend a Kirovsk et a Apatity.

1938

Voyage a Khokhloma.

30 mars – Neuvieme exposition personnelle dans les salles de VSEKOKHUDOZHNIK (Cooperative des artistes de Russie) (Kuznetsky most, 11) a Moscou.

1939

Se rend au Caucase avec son fils Mikhail.

1940

15 fevrier – s’est tenu le recital de Konchalovski, organise par la redaction du journal « Art sovietique » (« Sovetskoe iskusstvo »).

1941

Mars – Dixieme exposition personnelle a la Compagnie moscovite des peintres a Moscou a l’occasion de l’anniversaire des 65 ans et des 35 ans de carriere artistique du peintre.

Au commencement de la Deuxieme Guerre Mondiale le peintre reste avec sa famille a Moscou et vit dans la maison rue Konyushkovskaya.

1942

A recu de Prix Staline de Ie degre « Pour la longue activite creatrice ».

1944

Novembre 1944 – mars 1945 – Onzieme exposition personnelle au Theatre national Maly a Moscou.

1945

Avril – Douzieme exposition personnelle dans la Maison centrale des ouvriers de l’art a Moscou.

1946

A l’occasion de l’anniversaire de ses 70 ans et des 40 ans de sa carriere artistique recoit le titre honorifique de « Peintre populaire de RSFSR » et est decore de l’Ordre de la Banniere Rouge du Travail.

Avril – Treizieme exposition personnelle au Musee de la contree a Krasnoyarsk.

1947

Est elu membre actif de l’Academie des Beaux-Arts de l’URSS.

Fevrier – Quatorzieme exposition personnelle organisee a l’occasion des 40 ans de sa carriere artistique de peintre par la Compagnie moscovite des peintres a Moscou. La preface du catalogue de l’exposition est redigee par K.S. Kravchenko : « Piotr Petrovich Konchalovski. Cinquante ans de creativite ».

1949

6 novembre – participe a l’exposition d’art de l’Union sovietique, organisee dans les salles de la Galerie nationale Tretyakov.

La veille du 2 novembre une serie d’?uvres de P.P. Konchalovski, de A.T. Matveev et de S.V. Gerassimov a ete retiree de l’exposition.

1951

Mars – Quinzieme exposition personnelle dans les salles de l’Academie des Beaux-Arts de l’URSS (ul. Kropotkinskaya, 21). La preface du catalogue est ecrite par Vsevolod Ivanov.

1956

2 fevrier – decede. Est inhume au cimetiere Novodevichy a Moscou.

Seizieme exposition personnelle a Moscou et dix-septieme exposition personnelle a Leningrad. Les expositions etaient accompagnees du catalogue dont la preface etait redigee par N. Sokolova « A la memoire de Piotr Petrovich Konchalovski (1876—1956)». |

|

Sorry. There are no translations available.

В 1880 году Петр Кончаловский поступает в Харьковскую частную школу Раевской, где учится рисунку. Тогда же знакомится с художником Левченко, бывает у него в мастерской и пытается работать красками.

После переезда в Москву в 1889 году, продолжает занятия живописью и рисунком в вечерних классах у В.Д.Сухова в Центральном Строгановском училище технического рисования. Пишет ряд портретов, в том числе портрет сестры Виктории Петровны Кончаловской, который отец показывает Сурикову и тот отмечает “испанский” колорит молодого художника.

Благодаря издательской деятельности отца, молодой художник знакомится с художниками В.И.Суриковым, В.А.Серовым, М.А.Врубелем, К.А.Коровиным и другими. Часто посещает мастерскую В.А.Серова и К.А.Коровина. Живопись второго особенно сильно влияет на молодого Кончаловского.

Пробует самостоятельно иллюстрировать пушкинского “Скупого рыцаря”.

Часто посещает музеи, большое впечатление произвела Третьяковская галерея.

В 1895 году в Москве, открывается французская художественно-промышленная выставка, на которой художник впервые видит работы импрессионистов. Сильное впечатление производят “Стога” Моне.

Пробует силы в скульптуре. В 1896 г. по Врубелевским моделям, широкими планами вылепил из глины группы “Роберта и Бертрама” для лестницы Морозовского особняка на Спиридоновке ( закончены потом Врубелем для отливки из бронзы).

В 1896 году по совету К.А.Коровина едет учиться живописи в Париж. Поступает в Академию Р.Жюльена — частную художественную студию, где преподавателями были представители так называемой тулузской школы, Ж.-П.Лоранс и Ж.-Ж.Бенжамен-Констан. Рисунок молодого художника отмечен наградой и вывешен как образец на стене Мастерской. В Париже пишет этюд на мифологический сюжет “Одиссей и Калипсо”, отмеченный преподавателем, однако не удовлетворивший самого автора. Также пишет “Женский портрет” (1898г.).

Художник понимает необходимость работы с натуры и изучения природы и едет в Бретань, где пишет серию (около сотни) этюдов на деревянных дощечках размером с открытку.

В 1898 году возвращается в Россию. Осенью едет в гости к знакомым в Тверскую губернию и работает в мастерской Венецианова. Пишет этюды русской осени.

Поступает в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге, где учится у В.Е.Савинского, В.И.Творожникова и Г.Р.Залемана. Через некоторое время переходит в мастерскую батальной живописи П.О.Ковалевского.

Тем временем, П.П.Кончаловский-старший начинает издание Собрания сочинений А.С.Пушкина, к которому привлек многих художников, участвовавших в работе над изданием сочинений Лермонтова. В издании 1899 года принимает участие П.П.Кончаловский-младший (Сочинения А.С.Пушкина. Юбилейное издание П.Кончаловского в 3 т. Москва: Товарищество типографии А.И.Мамонтова, 1899).

1901-1902 год – часто ездит на этюды в Рождественно под Петербургом.

Учась в Академии, художник занимается оформлением студенческих и любительских постановок. Получает первую премию за эскизы оформления академического бала; кроме оформления зала делает декорацию для живой картины “Фрина в Элевзисе”. Также исполняет декорацию парижской улицы для пьесы в театре Яворской и декорации к “Снегурочке” по эскизам В.М.Васнецова для “крестьянского” театра В.С. Серовой.

После женитьбы на Ольге Васильевне Суриковой (февраль 1902 года), едет вместе с семьей Суриковых в Сибирь, в Красноярск, где пишет этюды. Серия этюдов отмечена преподавателями и выставлена на академической выставке. Самого же художника собственные работы не удовлетворяют, и многое из написанного в эти годы он самолично уничтожает.

Сибирь. Тайга. 1902

В 1904 году едет в Италию, где пишет первый этюд в импрессионистической манере (“Садик под Римом. Персики в цвету”). По возвращении в Петербург продолжает работать в академической традиции.

Продолжает работу над начатым в Риме портретом жены.

Садик под Римом. Персики в цвету. 1904

Исполняет ряд академических работ на свободно выбранные темы: “Парни, идущие на беседу” получили премию, а “Масляничное гулянье” так понравилось Ковалевскому, что он уговаривал молодого художника писать на этот сюжет конкурсную картину.

Много времени проводит в ботаническом саду наблюдая и зарисовывая зверей.

В 1905 году совершает поездку на Север. В Кандалакше, прямо на берегу пишет конкурсную картину “Рыбаки тянут сети” (смыта автором в 1935 году) и по возвращении в Петербург устраивает выставку одной картины и этюдов к ней. Однако, решает в этом году на конкурс картину не выставлять. (В 1907 году П.П.Кончаловский получит за это полотно звание художника).

Летом 1905 года едет в Плёс, где пишет еще одну картину на конкурс — “Чай в беседке”. Картина уничтожена самим художником.

Тем же летом работает для Оперного театра С.И.Зимина. Пишет занавес и эскизы декораций к операм Э.Мисса “Мюгетт” и А.Брюно “Ураган”. Несмотря на то, что декорации выполнены в необычайной еще для того времени широкой живописной манере, приходившие смотреть их профессионалы-декораторы остаются довольны, и приглашают Кончаловского вступить в товарищество по изготовлению декораций для провинциальных театров.

|

|

1907-1909 “Импрессионизм” |

|

|

|

|

Sorry. There are no translations available.

С 1907 года П.П.Кончаловский начинает отсчет своей художественная деятельности.

Художника все больше интересует живопись импрессионистов и после окончания учебы, летом 1907 года, живя под Москвой, пишет ряд этюдов в импрессионистической манере.

Дом в Белкине. 1907

Белкино. Садик. 1907

Осенью 1907 года едет в Германию (Берлин), в декабре переезжает с семьей во Францию (Париж, Арль, Сан-Максим, Ле-Лаванду, Немур), где остается до января 1909 года.

Франция. Гора Лаванду. 1908

Париж. Мальчик с яблоком. 1908

В Париже часто бывает в Лувре и интересуется искусством прерафаэлитов.

Художника поражает живопись Сезанна и Ван Гога.

“Они, мне кажется, не противоречат друг другу, их творчество стремится по одному руслу, они близки пред лицом природы, потому что оба они — потомки и продолжатели великого Монэ. В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и “куски” от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их. Вы можете найти влияние обоих этих мастеров, например, у Матисса: декоративные элементы идут от Ван-Гога, а обобщения, синтез — от Сезанна. Впрочем, влияние Ван-Гога и у Пикассо найти можно, и у Дерена, и у многих французских художников. Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я долго следовал ему и потом, в более зрелые годы, потому что именно сезанновские методы давали возможность по-новому видеть природу, которой я всегда хочу быть верным… Это просто ужасно, что современная художественная молодежь очень часто работает без всякого художественного метода. В искусстве нельзя так себе, просто бросать человека в воду: выплывет— художник будет, а утонет— туда и дорога. Я и в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасенья, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна, как утопающий за соломинку”. Цит. по В.А.Никольский, Петр Петрович Кончаловский, М.,1936. С.38.

Версаль. Плющи. 1908

Садовник. 1908

Под влиянием живописи Ван Гога пишет сады Версаля и французского юга. Желая лучше узнать его творчество едет на неделю в Арль. Там пишет ряд пейзажей и картину “Арлезианка”.

Арлезианка. 1908

А.А.Федоров-Давыдов в статье “Природа стиля” (1929) так характеризовал живописные работы Кончаловского этого периода: “Процесс превращения дополнительных тонов во взаимодействующие цвета можно проследить и в эволюции молодого П.П.Кончаловского, в эту эпоху типичного “неопримитивиста”. Более непосредственно связанный с французской живописью, он проходил этот путь проще и нагляднее, не имея дела в своей “импрессионистической” стадии с пресловутой “дымкой”.

Немур. 1908

Его “Немур. Франция” (1907-1908) — образчик импрессионистического “оптического смешения” тонов. Небо образуют мазки всех оттенков синего, розового, лилового, участвующего и в передаче стволов деревьев, их листва составляется из массы тонов зеленого И желтого, стены домов — из желтого, розового, красного, синего, лилового, бледно-зеленого и др. Но уже В “Пальмах” (1907) цвет уплотняется, дополнительные тона образуют самостоятельные соседствующие в передаче зелени, а в цветах на грядах — контрастирующие красное и зеленое; между ними куски незаписанного холста также играют цветовую роль; но почва еще дается тональностями розово-желто-коричневого”. Федоров-Давыдов, 1975. С. 165

Сан-Максим пальмы. 1908

В 1909 году П.П.Кончаловский возвращается в Москву.

Исполняет плафон для гостиной в доме иваново-вознесенского купца Маркушева. Позже получает дополнительный заказ на четыре панно для столовой: “Сбор винограда”, “Сбор оливок”, “Жатва”, “Посадка герани”.

Лето проводит в Абрамцеве, пишет пейзажи, портреты, натюрморты – цветы и фрукты. Продолжает работать в импрессионистической манере.

Ирисы. 1909

Сбор винограда. 1909

|

|

1910-1916 “Бубновый Валет” |

|

|

|

|

Sorry. There are no translations available.

В 1910 году снова едет во Францию. Много общается с В.И. Суриковым и учится у него “мастерству живописного видения”.

Автопортрет. 1910

Продолжается увлечение французским импрессионизмом.

Из Парижа едет с В.И.Суриковым в Испанию (Мадрид, Толедо, Гренада, Севилья, Валенсия, Барселона). Знакомится с искусством Веласкеса.

Из Испании возвращается в Арль, затем снимает с семьей виллу в Кальдетасе, где по многочисленным зарисовкам и наброскам, сделанным в Испании пишет картину “Бой быков”.

Бой быков. 1910

Художника интересует также народное испанское искусство, и в работе “Бой быков” он стремиться сделать быка похожим на народную игрушку, на примитив, что б придать образу характерности.

“Первоначально я написал “Бой быков” совсем реально, Суриков считал эту вещь замечательной по жизненности передачи, а мне не нравилась она. Хотелось сделать быка характернее, не таким, каким его все видят, а похожим на примитив, на игрушку. Я всегда любил народное искусство. Помните этих Троицких игрушечников, которые всю свою жизнь резали из дерева какого-нибудь медведя с мужиком. С какой простотой и силой передавали они самое существо зверя и человека, пуская в дело элементарнейшие средства, все сводя к двум-трем характернейшим деталям. Вот так именно, “по-мужицки”, “по-игрушечному” и хотелось мне дать быка во время боя. Хотелось, что бы он казался не то игрушкой, не то самим “дьяволом”, как изображали его в средние века в церковных притворах. Таким я и переписал его. Суриков, помню, считал, что я ошибся и все жалел прежнего быка, а мне новый нравился больше”. Цит. по В.А. Никольский ук. соч., С.46-47.

Испанская живопись изменяет палитру П.П.Кончаловского. Колорит теплеет, оттенки становятся сумрачными. Художник стремиться достичь испанского “упрощенного синтетического цвета”.

Пишет картины: “Дом”, “Любитель боя быков”, “Испанская комната” и “Матадор Мануэль Гарта”.

В этом же году возвращается в Москву и становится одним из основателей художественного общества “Бубновый валет”.

Главным достоинством живописи провозглашается ее качество. Художниками общества осознается необходимость “работать по новому и вполне определенному методу”.

Одна из центральных работ написанных Кончаловским после возвращения из Испании становится ” Портрет художника Георгия Богдановича Якулова”.

Портрет художника Г.Б. Якулова. 1910

Сам художник характеризует его так: “Портрет Якулова я писал в каком-то победном настроении, таким крепким чувствовал себя в живописи после Испании. Совершенно искренне, в самой неприкрытой форме хотел я в этом портрете противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причесанности и прилизанности портрета то, что считалось по общему мнению безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого безобразия, показать самый характер Якулова. Об этом портрете услыхал от кого-то Бенуа, приехал в мастерскую и уговорил показать портрет на ближайшей выставке “Мира искусства” прежде, чем он будет выставлен в “Бубновом валете”". Кончаловский, 796-4. С 23.

1911 год художник проводит в Москве, летом выезжая в Абрамцево, где так же в испанской гамме пишет серию пейзажей. Тогда же начинает интересоваться русским народным искусством, уличными вывесками, вводит их в свои городские пейзажи.

Ирисы. 1911

Чайная в Хотьково. 1911

“Корни интереса к народному искусству и вывеске лежали у Кончаловского, как и у некоторых других художников эпохи, в охватившем их стремлении выявлять в живописи одно лишь характерное, пользуясь наипростейшими средствами. Свойственная народному искусству и вообще примитиву обобщенность форм при чрезвычайной скупости художественного языка была, по существу, подтверждением сезанновского учения о синтезе формы, как раз и совершавшего в то время свое триумфальное шествие в живописи многих стран и народов”. Никольский. Ук. соч., С.51

Пишет первый семейный портрет – групповой портрет жены и детей художника (“Семейный портрет”, 1911). Эта картина так же относится к испанской серии работ художника.

Семейный портрет. 1911

“В нем, по-испански, доминируют два цвета: черный и белый. Как ни сильно даны в портрете красный и зеленый, они играют строго подчиненную роль, их дело только подчеркивать звучность двух основных нот портрета. Введенная в фон китайская картина служит аккомпанементом этим основным тонам. В ней снова дано черное, серое и повторные поты для красного — розовые жабры рыбы и зеленого — голубовато-зеленая волна. В этом портрете, если вглядеться, окажется уже некоторое ощущение вещности предметов и начатки конструктивизма”. Никольский. Ук. соч. С.53

Параллельно увлечению испанской живописью сохраняется интерес художника к творчеству Поля Сезанна. В 1912 году издается книга Э.Бернара “Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем” в переводе П.П.Кончаловского.

Натюрморт. Поднос и зеленая картонка. 1912

В марте семья Кончаловских сопровождает В.И.Сурикова в Берлин, затем переезжает в Италию (Сиену, Пизу, Ассизу, Перруджу).

В Сиене художник изучает фрески Синьорелли, Симоне Мартине, Беноццо Гоццоли, Пьеро Поллайоло. У старых мастеров он учится строению композиции, уплощению формы.

К значительным произведениям этого периода также относится “Семейный портрет”.

Семейный портрет. 1912

Портрет характеризует в первую очередь пространственное строение композици, стремление к “фресковому” стилю. “Именно в Сиене я обратил почему-то внимание на то, что живые люди садятся иной раз в итальянской комнате так, будто они позируют дня фрески. Сама жизнь подсказала мне дня сиенского портрета это фресковое, круговое построение. Круглоту композиции, ее пространственность особенно четко показывала здесь дверь с лестницей за спиной жены, в самой высокой точке полукружия. Сиена и дала мне ту монументальность в композиции, которая есть в этом портрете. В цветовом его решении я держался примитивных упрощенных тонов. В фресках тоже все страшно упрощено, хотя изображенное на них нередко и кажется совершенно живым. Помню, как обрадовало меня маленькое “открытие” у сиенского портрета: как-то раз около стоявшего на полу, у стены холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину, сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм.

Пробовали ставить у портрета другие вещи — все то же, врастали в холст и они. Так открылся мне “секрет” реальной живописи, противоположной по своим качествам натуралистической иллюзорности. Этот “секрет” давал какую-то новую дерзость и силу, открывал новые качества живописи, совсем далекие от импрессионизма…”. Цит. по Никольский. Ук. соч., С. 56-57

Также в Сиене и окрестностях пишет серию городских пейзажей и натюрмортов, внимательно изучая строение природных форм.

Под Сиеной. 1912

В сиенских работах художника можно проследить явное влияние Сезанна и живописи кубистов.

Так же по примеру кубистов, по возвращении в Москву, художник пишет ряд натюрмортов, вводя в композицию бумажные наклейки.

Наклейка, введенная в живописное произведение, по мнению мастера, заставляет художника повышать качество живописи, доводя ее до реалистичности, добиваться “осязаемой передачи вещности предметов, отнюдь не впадая в натуралистические крайности”. Никольский. Ук. соч. С.57.

Натюрморт. Пиво и вобла. 1912

Параллельно стремлению передать “вещность” предмета и попыткам разложения цвета на плоскости, Кончаловский изучает конструктивный метод построения предметов – кубизм.

Работы, написанные в этой манере: автопортреты 1912 года и “Натурщица”.

Метод кубизма помогает художнику научиться извлекать из природы наиболее характерное, учит построению композиции.

“Это мне нужно было”, — объясняет художник, — “чтобы окончательно овладеть искусством извлекать из природы одно характерное, существенное, чтобы научиться строить композицию, окончательно разделаться с традициями живописного натурализма, которые теснили меня со всех сторон, которыми жила и дышала еще громадная часть русской живописи…”. Никольский, Ук. соч., С. 58.

В 1912 году Кончаловский выполняет эскизы декораций и костюмов к опере А.Г.Рубинштейна “Купец Калашников” для Оперного театра С.И.Зимина. Декорации не сохранились (погибли во время пожара).

Ранее создал эскизы занавеса “Гамлет, Пьеро и маг” для театра миниатюр М.А.Арцыбушевой.

В 1913 году совершает поездку на юг Франции, в город Кассис, близ Марселя, где создает около десяти картин: виды порта, морские берега, скалы и горы.

Кассис. Корабли. 1913

Кассис. Скалы. 1913

По-прежнему продолжает работать используя приемы кубизма.

Летом 1914 года едет с семьей в Красноярск. По пути, на Урале, его застает известие о начале войны, и Кончаловский мобилизован как офицер-артиллерист.

На войне пишет несколько акварелей как памятки товарищам по службе. Так же во время двух месячного пребывания в Москве в 1915 году пишет портрет “Наташа в кресле”.

Во время приезда в Москву в следующем году пишет картину “Скрипка”.

Работа написана в нетипичной для художника тщательной суховатой манере и может считаться сигналом о наступлении нового периода. Также и в натюрмортах, написанных в 1916 году наблюдается поворот к реализму. В “Агаве” — очевидно внимание художника к самой поверхности холста, к “сделанности” его живописи, к проработке живописной фактуры.

Агава. 1916

“Мне определенно хотелось тогда выхолить поверхность холста. Значение фактуры в живописи было, конечно, ясно для меня и раньше. Я всегда любовался, например, фактурой Ренуара, а фактура Тициана специально изучалась даже, но самые-то задачи фактурного порядка еще не ставились на очередь, потому что были иные, более насущные задачи. Забота о фактуре может возникать у художника только тогда, когда живописная его манера созрела уже, а это произошло у меня только к 1916 г. Я особенно заботливо подготовлял холст для “Агавы”, а в живописи стремился, чтобы сама фактура передавала внешние свойства предметов: матовость бумажного листа, до упругости налитые соком листья агавы, маслянистость полированного дерева. Здесь и техника письма была у меня необычайной: писал по полусухому, прибегал к лессировкам, употреблял много лака. Но уже после “Агавы” я почти не мог отделаться от вопросов фактуры, что бы ни писал, — забота о поверхности стала одной из составных частей моей манеры”. Никольский . Ук. соч., С.63-64.

|

|

Sorry. There are no translations available.

В 1917 году Кончаловский получает освобождение от военной службы и возвращается в Москву. Много работает. Пишет натюрморты, портреты, пейзажи.

“В этом году появился натюрморт “Верстак”, документирующий постоянное стремление Кончаловского к “самообслуживанию” в области искусства. Он сам делает подрамники, переделывает рамы, грунтует холсты, перетирает краски. Грузная краскотерочная машина — такой же необходимый атрибут его мастерской, как мольберт… Соскучившись за годы войны по живописи, Кончаловский выразил в этом “Верстаке” всю силу своей любви к орудиям производства живописца”. Никольский, Ук. соч., С. 66.

По собственному признанию, к концу военной службы художник почувствовал необходимость поиска новых путей в живописи. Вместе с семьей он едет в Крым, Судак, где пробует писать в новой для себя манере.

Судак. Тутовое дерево. 1917

Наиболее характерные работы этого периода: “Натурщица у печки”, написанная широко и обобщенно. А так же, “В мастерской. Семейный портрет”.

Семейный портрет. 1917

“И в этом портрете, в фигуре дочери, я именно хотел спорить с самою жизнью. Другое дело — насколько мне удалось, но я хотел именно этого. Когда писал в портрете косу у дочери, чувствовал себя так, будто заплетаю косу живому существу и наслаждался этим чувством. Наслаждался сознанием, что при помощи краски орехового цвета можно сплести в конце концов совсем живую косу, сплести ее так, что в косе будет ощутимо чувствоваться живой волос живого человека… “. Цит. по Никольский. Ук. соч., С. 67

Живопись становится не только пространственной, но и воздушной.

1918 год проводит в Москве.

Именно теперь определяются изменения, произошедшие в живописи художника. Очевидно изменяется отношение к цвету и свету, атмосфера картин становится воздушной. Начинается эпоха “завоевания цвета и воздуха”.

качестве примера пейзажей, отражающих произошедшие перемены, можно привести работы: “Станция Нара”, “Река”, “Мост в Наре”.

Мост в Наре. Ветер. 1918

Формы все еще лаконичны и упрощены, однако, статике архитектурных форм теперь противопоставляется движение воздуха. “Ветер рвет бегущие по небу облака, зверски раскачивает фонарь на мосту, готов сбросить в реку идущую по мосту женщину. Застылость тяжело громоздящейся ввысь фабричной трубы лишь подчеркивает и усиливает общую динамичность пейзажа”. Никольский. Ук. соч., С.69

В этом же 1918 году Кончаловский пишет картину “Скрипач”, первый в его творчестве портрет, где человеческая фигура не статична, однако находится в движении.

Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова. 1918

Сам художник признает, что портрет оказался поворотным в его живописи, и если до этого его притягивала именно “вещность” природы, то теперь его задачей было передать одухотворенное состояние музыканта. “Воспринимая баховскую музыку, как математику и геометрию, я и портрет хотел построить как известную геометрическую фигуру, до такой степени казалась мне ясной эта скрытая в звуках математика. Музыкальные ноты как-то сами собою обращались в окрашенные плоскости холста, самые ничтожные музыкальные намеки раскрывали какие-то глубочайшие истины живописи..” Цит. по Никольский, ук. соч., С.70.

Процесс развития светоносной и воздушной живописи продолжается и в последующие годы.

Натурщица на корточках. 1919

В 1919 году художник пишет новую серию работ: четыре портрета, несколько пейзажей и ряд натюрмортов, для которых характерна осветленная красочная гамма, присутствие серебристо-пепельных, пастельных тонов.

Портрет скульптора П. Бромирского. 1919

Композиция натюрмортов строится теперь свободно и легко, пространство дышит, а предметы изображаются более реалистично чем ранее.

Художник продолжает разрабатывать проблему изображения движущегося тела, и также изучает возможность изображения человека в природе.

Пейзажи 1919 года отражают интерес Кончаловского к мотивам подмосковной природы, ранее встречавшиеся на его работах лишь эпизодически. Так, лето следующего года художник решает провести в Абрамцево, где много пишет абрамцевскую дубовую рощу и сельские пейзажи.

Серебристые тополя. 1919

Сам художник так характеризует свои работы этого периода: “В моих абрамцевских дубах есть еще, конечно, связанность живописи с сезанновскими методами, которыми я привык работать и, с которыми сроднился. Но отношение к природе у меня было теперь другое, не-сезанновское. Страстно хотелось создать живой пейзаж, в котором деревья не просто торчат, воткнутые в землю, как это часто приходится видеть в современной живописи, а логически вырастают из земли, как у старых мастеров, чтобы зритель чувствовал их корни. А для этого надо было прежде всего логически построить каждое дерево так же, как строится здание, от самого фундамента до крыши, от ушедших в землю корней до листвы верхушек. /…/ Прежде чем приняться за работу, окончательно выбрать место, я долго ходил по роще, вглядывался, изучал все детали. /…/ Самое важное для меня в древесном пейзаже — это силуэт дерева на небе, силуэт его ветвей. Старые великие мастера отлично знали это и умели делать, но подражатели обратили прекрасный прием в ремесленный “приемчик”, и поневоле приходилось через природу идти к классике, как учил Сезанн”. Никольский 1936. С. 78-79

Пруд. 1920

Кроме большого числа этюдов дубовой рощи, в 1920 г. Кончаловский пишет несколько портретов и натюрмортов, однако пейзаж на долгое время занимает в его творчестве преобладающее место.

Мост. 1920

Летом 1921 года Кончаловский продолжает работать в Абрамцеве. Теперь его интересует не только дневной солнечный пейзаж, но также зори, сумерки, туманы (“Пейзаж с луной”, “Сумерки”).

У амбара. 1921

|

|

Sorry. There are no translations available.

В 1922 году в Государственной Третьяковской галерее открывается первая персональная выставка П.П.Кончаловского, на которой были собраны рисунки и холсты, написанные за время с 1907 по 1922 годы – своего рода итог, первый публичный показ всего творческого пути художника.

Лето 1922 года художник проводит под Москвой, в селе Крылатском, где пишет очередную версию “Купальщиц”. По сравнению с аналогичной работой прошлого года, очевидна разница подхода к решению проблемы изображения обнаженного тела в природе. Основным предметом изображения теперь оказывается пейзаж, и человеческая фигура не равноценна, но подчинена ему, оказывается его частью.

Тему “купания” продолжают работы : “Перед зеркалом”, “Купающиеся инвалиды”.

Выдающейся работой, этого времени несомненно является “Портрет художника и его жены”.

Автопортрет с женой. 1923

“Портрет 1923 г. обдумывался и прорисовывался у меня очень долго. Хотелось, чтобы в нем не было никакой яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, свето-тенью. Именно не “делать” предмет, не передавать признаки его вещности, а “писать”, вводить предмет в живописную его среду стремился я в этот раз. Композиция устраивалась долго, особенно в руках, пока не расположились они какою-то “восьмеркой”. Свое лицо написалось у меня как-то сразу, а лицо жены пришлось работать долго. Так как весь портрет предстояло разрешить в тоне, для жены было сшито особое платье по моему рисунку: черный бархатный корсаж и бронзового цвета рукав. Бархат я многосоставно писал, многими красками, вплоть до индийской желтой. Да и вообще я сильно поработал над фактурой этого холста, много больше, чем в “Агаве”, например. Были во время работы и опасные моменты: начиналась порча сделанного раньше, приходилось бросать работу, волноваться за будущее, вплоть до сомнений в своих силах, в уменьи осилить задачу… Много, очень много было вложено в этот портрет!” Цит. по Никольский. Ук. соч. С.87

1923 художник снова живет в Крылатском. Продолжает работать над пейзажами. Появляются такие работы как “Луна в ветвях”, “Рассвет”, “Ночной пейзаж”, “Овраг”.

Овраги. 1923

В этом же году появляются первые жанровые произведения Кончаловского: “Жатва”, “Жницы”, “Сбор урожая”.

Таким образом, начиная с произведений 1922-1923 годов, можно говорить об очередном переломе в живописи художника. Его работы теперь ближе реалистической традиции в русской живописи. Можно говорить об окончательном отходе от кубизма и “сезанизма”. Живописи художника теперь свойственно ощущение материальности, насыщенный колорит.

К периоду с 1924 по 1927 годы относятся три цикла работ художника, написанные во время поездок в Италию в 1924 году, в Новгород в 1925—1926 годах и на Кавказ в 1927 году.

В Венеции Кончаловский увлекается творчеством Тинторетто и делает много зарисовок с его картин. Пишет восемь этюдов в том числе “Дом Тинторетто”.

В Сорренто пишет серию этюдов. “Везувий утром”, “Везувий вечером”, “Везувий сквозь деревья”, “Везувий или оливковая роща”.

Cорренто. Везувий. Две оливы. 1924

По признанию самого художника, во время поездки по Италии он не ставил себе задач аналитического порядка, писал, поддаваясь влиянию природы.

Сан-Анджело. Море. 1924

В марте 1925 года Кончаловский с семьей переезжает из Италии во Францию, в Париж. Французская современная живопись подталкивает его к решению вернуться к аналитической живописи и к поискам собственного стиля.

Портрет Н.П. Кончаловской. 1925

Портрет О.В. Кончаловской. 1925

Новая живописная серия рождается у художника в Новгороде Великом, куда он едет с семьей после возвращения в Россию. Три лета подряд мастер живет под Новгородом, и пишет новгородскую природу и архитектуру.

Так же как и в Сиене, художник снова руководствуется впечатлениями, и непосредственными эмоциями, совершенно забывая о решении делать аналитическую “сознательную” живопись.

В 1926 году пишет большую бытовую композицию “Возвращение с ярмарки”.

“В “Возвращении с ярмарки” я задумал насытить движением все: и небо с бегущими облаками, и перерезанную парусниками гладь озера, и бегущих лошадей, и движение телеги. Так хотелось верно передать динамику, что я сам бегал рядом с мчащейся телегой, чтобы уловить, как располагаются во время бега лошадиные ноги. Этюд даже особый делал для оглобли, чтобы вернее схватить ее линию, хоть у меня и хорошая художественная память. Сюжет так захватывал, что и тут я не удержался, как в “Новгородцах”, наделал ошибок. Погнался, например, за изображением пыли у колес, а это совсем ненужный натурализм: просто надо было так колеса взять в самом существе их движения, чтобы зритель видел, как они пылят. В настоящей живописи, как и во всяком искусстве, всегда должна быть недосказанность, должна быть дана работа для глаза- и мозга зрителя, иначе будет скучно, выйдет протокол, а не художественное произведение. Но все это я забыл во время работы. Лицами тоже чересчур увлекся, и телегой, и сбруей. А в итоге не вышло того, что хотел сделать, совсем отбился от фрескового стиля. Меня, вот, упрекают за отсутствие тематики, а выходит так, что нехорошо, когда тематика наваливается чересчур и подминает под себя живописца. Дьявольское какое-то равновесие надо в себе соблюдать, чтобы делать настоящую живопись” Цит. по Никольский. Ук. соч. С.100-101

Продолжает писать пейзажи (“Рожь при луне”, “Стога вечером”, “Радуга”). Активно использует мотивы весеннего половодья, “затонувшие сады”, “залитые аллеи”, “прибрежные ветлы”.

Также к новгородскому периоду относятся изображения Игумена Виссариона: во время богослужения в церкви и дома, за починкой обуви. Так художник воплощает в живописи два различных аспекта человеческой жизни, что требует и различного творческого подхода.

Виссарион - сапожник за работой. 1926

Весной 1927 г. мастерскую П.П. Кончаловского неожиданно посещает группа японцев. Художник был приглашен к участию на выставке советского искусства в Японии.

Так Кончаловский знакомится с японским художником Ябе-Сан, и пишет его портрет. Кроме того, ему заказаны два портрета — Хашимото и Иокоя.

Готовясь к своей Четвертой персональной выставке в Государственном Историческом музее в Москве, художник заканчивает начатый в 1926 г. семейный портрет под названием “Миша, пойди за пивом”.

Летом 1927 года едет в Грузию, где пишет серию горных пейзажей и жанровых произведений, часто имеющих эпический оттенок.

Мцыри. Гроза. 1927

Мцхет. Сандро-Сакля. 1927

Живописный итог путешествия по Грузии – полотно “Ковка буйвола”.

Ковка буйвола. 1927

В 1928 году вновь едет в Новгород. Теперь меньше пишет пейзажи, особое внимание уделяя новгородцам (“Рыбный рынок”, “На Ильмень-озере”).

Также во время прибывания в Новгороде, мастер открывает новый для себя живописный мотив — пейзаж сквозь комнатное окно.

Уже в Москве создает портрет японского актера Тодзюро Каварасаки.

Портрет японского актера Тодзюро Каварасаки. 1928

Много пишет цветы: сирень, цветущую грушу, розы, фиалки, ландыши, орхидеи, целые букеты и даже сад в цвету.

“Цветок нельзя писать “так себе”, простыми мазочками, его надо изучать и также глубоко, как и все другое. Цветы — великие учителя художников: для того, чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах, и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными… Я пишу их, как музыкант играет гаммы. Поработаешь часика два, так ум за разум начинает заходить — вместо цветов являются уж звуки какие-то… Это грандиознейшее упражнение для каждого живописца”. Цит. по Никольский. Ук. соч., С.112.

Девушка под зонтиком. 1929

1929 год отмечен серией зимних городских пейзажей.

Летом того же года работает в Крыму (Балаклава, Гурзуф).

Пишет такие работы, как “Балкон с виноградом”, “Виноград на тарелке”, “Листья табака”".

Сам художник оценивает свои поездки на Кавказ и в Крым, как крупнейшие явления своей творческой жизни за последние годы. Много работает акварелью, стремясь к простоте и легкости композиций. Пробует писать маслом, имитируя акварельную технику и открывает в этом для себя новые фактурные возможности.

“Взяв из природы случайное, обратить его в закономерное, — таков подлинный закон композиции в живописи. Мы не можем искать композиции, сидя у себя дома и в ярости бегая по комнате, как делал Сезанн, когда ставил свои натюрморты. Мы ушли от такого способа. Нам надо из живой, нетронутой природы выхватывать ту нить, которая приводит к подлинной композиции, надо приучать свой глаз при первом же взгляде брать только то, что нужно, из всей груды случайностей..” Цит. по Никольский. Указ. соч., С.113

Параллельно художник пишет много натюрмортов, среди которых преобладают “курительные натюрморты”: изображения трубок, табачных коробок, пепельницы, листьев табака.

Натюрморт. Розовый блокнот и трубки. 1929

|

|

Sorry. There are no translations available.

Летом 1930 года П.П.Кончаловский работает в Бахчисарае и Симеизе.

Бахчисарай. Общий вид. 1930

В Бахчисарае пишет серию пейзажных этюдов и делает зарисовки и акварель для жанровой картины “Вышивальное отделение первого ткацкого коллектива в Бахчисарае”, которую пишет уже по возвращении в Москву.

“Деревенская” серия 1930 г. помимо многочисленных пейзажей, включает в себя изображения домашних животных и птиц. Характерными работами являются: “Куры”, “Петух в корзине”, “Картинка для детей”.

Петух в корзине. 1930

В этом же году начинает писать портрет А.С.Пушкина. Художник решает изобразить поэта в момент его утренней творческой работы, сидящим на зеленом диване в рубашке, поджав по-восточному голые ноги. Готовясь к работе над картиной, Кончаловский делает несколько этюдов обнаженного женского тела на фоне зеленого дивана, изучая соотношения тонов тела и диванной обивки.

Работа над портретом продолжается и весь следующий год.

Летом художник живет в Барвихе под Москвой, Осенью едет в Ленинград и затем в Рязань, где пишет серию пейзажей.

Одной из самых сильных своих вещей написанных в Ленинграде, художник считает масляный этюд “Домик Петра в Летнем саду”.

Ленинград. Домик Петра Великого в летнем саду. 1931

Петергоф. Кавалерская мыльня. 1931

Непосредственно после ленинградских Кончаловский писал зимние пейзажи Рязани, а вслед за ними улицы Москвы.

Пейзаж с луной. Большая Садовая улица. 1931

Москва. Спиридоновка. 1931

Зимой 1931 года пишет два портрета: “Портрет пианиста Владимира Владимировича Софроницкого за роялем” и портрет японки, в которых решает проблему динамического портрета.

Портрет пианиста В.В. Софроницкого за роялем. 1932

Зимой 1932 года приобретает дачу в Буграх (часть имения Обнинских “Белкино”) под Малоярославцем, в Калужской области. Пишет серии пейзажей, букетов цветов и цветущих садов, натюрморты, этюды женского тела среди пейзажа и жанровые этюды. С 1932 года начинается серия детских портретов внучки Катеньки.

Катенька у стула. 1932

В конце года выполняет эскизы декораций и костюмов к опере В.Феррари “Четыре деспота” (на сюжет К. Гольдони) для Экспериментального театра в Москве и к комедии К.Гольдони “Хозяйка гостиницы” для МХАТа.

“Мне давно уж хочется вернуть на сцену настоящую живопись, так поспешно изгнанную в угоду уже надоевшим и почти изжившим себя так называемым конструкциям. Хочется дать декорации, чрезвычайно лаконичные, скупые на детали, но добиться при этом такого лаконизма, который может превосходно сочетаться с театральной действительностью, со сценической бутафорией. Надо дать театру такие, широко написанные живописные декорации, с которыми сливались бы воедино все костюмы и находящиеся на сцене подлинные предметы, чтобы они “врастали” в живопись. Такие декорации оказались вполне возможными, как показал опыт “Четырех деспотов”". Цит. по Никольский, Ук. соч., С. 98.

Также в 1932 году совершает поездку в Ленинград для работы над декорациями для Государственного академического Большого театра.

Осенью 1933 едет Кутаиси. Однако большую часть времени в период с 1933 по 1935 год живет в Буграх, где пишет портреты выдающихся деятелей культуры.

Портрет С. Прокофьева. 1934

Было написано более ста портретов, среди них портреты С.С.Прокофьева, В.В.Софроницкого, А.О.Степановой, Н.С.Голованова, В.Э.Мейерхольда, А.Н.Толстого, К.С.Симонова, В.Г.Дуловой, А.Довженко, С.Я.Маршака, Б.Н.Яковлева, А.И.Хачатуряна, З.А.Долухановой, А.Корто, К.Цекки, Альберта Санчеса и др.

А.Н. Толстой в гостях у художника. 1940

Также продолжает работать над пейзажами, изображениями букетов цветов и цветущих садов, натюрмортов и жанровых этюдов.

Сад в цвету. 1935

Пионы в корзине. 1935

В 1937 едет в Кировск и Апатиты где также продолжает писать. Осенью этого года пишет натюрморт “Мясо, дичь и брюссельская капуста”.

1938 году совершает поездку в Хохлому. Работает над картиной “Хохломские рисовальщицы”.

В том же году был написан портрет Мейерхольда у него дома, на диване, на фоне ковра.

Портрет режиссера В.Э. Мейерхольда. 1938

Летом 1938 года едет в Кисловодск, где делает серию эскизов сбора винограда и зимой пишет картину, используя этот сюжет.

В 1939 году совершает путешествие с сыном на Кавказ.

|

|

Sorry. There are no translations available.

Дети в парке.1940

В 1940 году пишет серию портретов и, наконец, заканчивает картину “Пушкин” (писал 8 лет).

С началом Великой Отечественной войны художник с семьей остается в Москве, и начиная с ноября 1941 года вновь возвращается к работе.

Пишет портрет Юмашева, работа над которым длится до января 1942 года.

Так же художник создает картины на темы актуальные для военных лет (полотно „Где здесь сдают кровь?”, 1942 г.).

Автопортрет с внучкой (Маргот). 1943

1942-1943 год работает над портретом М.Ю. Лермонтова.

“В бомбоубежище перечитывал Лермонтова, мне явилась мысль написать нашего великого поэта-патриота. Попалось мне как раз издание моего отца. Многие воспоминания нахлынули на меня. Бывая на Кавказе, я часто представлял себе Лермонтова именно на станции Казбек. Так я и решил изобразить его и, сделав эскиз, принялся изучать его портреты, быт и костюмы того времени. Перечитал все воспоминания о нем, и это помогло мне представить себе поэта… В июле 1942 года я вернулся к Лермонтову. Снова стал перечитывать его биографию, воспоминания о нем, ища наиболее яркий момент в его жизни для картины. После смерти Пушкина еще мало известный Лермонтов, потрясенный и разгневанный трагической кончиной „солнца земли Русской” (слова Достоевского), пишет гениальные стихи „На смерть поэта”. Стихи на устах у всей России. Лермонтов, уже признанный поэт, едет в изгнание на Кавказ, в действующий 44-й Нижегородский драгунский полк. Первая ссылка Лермонтова на Кавказ тема моей картины.

Лермонтов М.Ю. 1943

Образ Лермонтова я искал в портретах, написанных с натуры, в воспоминаниях современников и, наконец, в его поэзии. Лермонтов, гордый и счастливый признанием, тоскующий по родине, почти юноша таков должен он быть на моей картине. В изгнании Лермонтов написал замечательное стихотворение „Казбеку”, выражающее его тревогу, его тоску.

„Лермонтова” я закончил в апреле 1943 года.”. Автобиография. Л. 5—6.

Весна. Дворик. 1942

В годы войны, также пишет три московских весенних пейзажа, три сирени, три букета, два автопортрета, портрет Л. И. Толстой и С. Н. Тройницкого.

Весна в Москве. Конюшковская улица. 1943

В 1944 выполняет эскизы и декорации к опере Ж.Бизе “Кармен” для Государственного академического Большого театра СССР. Работа продолжается и в 1945 году.

Натюрморт. Красный поднос и рябина. 1947

В 1946 году пишет натюрморт “Апельсины и мятая бумага”, посвященный П.П.Чистякову, а также создает жанровую картину — „Полотер”, написанную в точной, уверенной живописной манере.

Полотер. 1946

Во второй половине 40-х годов Кончаловский пишет большое количество портретов, часто камерного характера.

Можно отметить портрет хирурга А. А. Вишневского (1951) или длинный ряд портретов внуков художника, как, например, картины: „Маргот танцует” (1949), „Андрон с собакой” (1949), „Маргот с кошкой” (1948).

Также к послевоенным годам относятся многочисленные пейзажи, картины с изображением народной жизни на фоне русской природы („С покоса” 1948, “Гребут сено” 1947), натюрморты („Полевые цветы на фоне зеленых жалюзи”, „Шиповник на фоне белой изразцовой печки”, „Вино и ветчина”, длинный ряд „Сиреней”).

Жасмин и шиповник у печки. 1953

Работами этого периода художник как бы суммирует свой творческий опыт. Стремится к синтезу в живописи и снова начинает писать большие полотна.

Под деревьями. 1954

Розочки и спаржа. 1955

Натюрморт. Сирень , ведро и лейка. 1955

Во вступительной статье к каталогу, сопровождающему Пятнадцатую персональную выставку Кончаловского (1951), Всеволод Иванов подводит итог предыдущих лет творчества художника: “Творчество Кончаловского по-настоящему развилось в наши дни, а предыдущие — были лишь подходом к его настоящему празднику… Краски Кончаловского ярки, солнца и воздуха в его картинах много, колорит его необыкновенно сочен, предметы он показывает рельефно, выпукло… 15 юбилейная выставка П.П.Кончаловского — громадная победа художника.

К этой победе художник пришел, став на путь настоящего, искреннего служения своим искусством народу. Автор композиций, пейзажист, портретист, театральный художник, мастер натюрмортов, расписывающий фарфоровую посуду и образцы жестяных подносов, — всюду он большой художник, жизнь любивший и в жизни больше всего влюбленный в искусство… Труженик, каждый вечер жалеющий, что день кончился, “а рука-то ведь не устала “; тонкий ценитель чужих работ, радующийся появлению нового таланта и всячески помогающий выдвижению этого таланта; общественный деятель, горячо любящий Советскую родину и ее успехи во всех областях жизни, — таков П.П. Кончаловский, певец цветов, солнца и тепла”.

|

|

Sorry. There are no translations available.

Предлагаемые в разделе мысли художника были записаны в 1930-х годах искусствоведом В.А.Никольским и опубликованы в его книге „Петр Петрович Кончаловский”, М., „Всекохудожник”, 1936.

Произведения Ван-Гога раскрыли мне глаза на свою живопись. Я ясно почувствовал, что не топчусь больше на месте, как раньше, а иду вперед, знаю, как должен художник относиться к природе. Не копировать ее, не подражать, а настойчиво искать в ней характерное, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует мой художественный замысел, моя волевая эмоция. Ван-Гог научил меня, как он сам говорил, «делать то, что делаешь, отдаваясь природе”, и в этом была великая радость.

Ван-Гог и Сезанн, мне кажется, не противоречат друг другу. Их творчество стремится по одному руслу, они близки пред лицом природы, потому что оба они — потомки и продолжение великого Моне. В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 года, в Сен-Максиме, там, наверное, найдутся рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами и „куски” от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их. Вы можете найти влияние обоих этих мастеров, например, у Матисса: декоративные элементы идут от Ван-Гога, а обобщение, синтез — от Сезанна. Впрочем, влияние Ван-Гога и у Пикассо найти можно, и у Дерена, и у многих французских художников. Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я долго следовал ему, потому что именно сезанновские методы давали возможность по-новому видеть природу, которой я всегда хочу быть верным…

Я в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасения, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна как утопающий за соломинку.

До сих пор [до поездки в Испанию в 1910 году] я знал какого-то не настоящего, „итальянизированного” Веласкеза, а в „Гобеленовой фабрике” и других вещах Прадо увидал подлинного испанского художника: не только по колориту, как в эрмитажном портрете папы Иннокентия, а холодного, сумрачного. Какие потрясающие у испанских мастеров оттенки голубого, мышино-серого, черного! Вся Испания окрасилась для меня в цвета этих старых живописцев. Они меня захватили с такой силой, что, когда мы были в Эскуриале, я прошел мимо чудесных, красочных гобеленов Гойи и не оценил их… Вот поглядеть бы их, поехать сейчас в Испанию!

Первоначально я написал „Бой быков” [1910 года.] совсем реально, — Суриков считал эту вещь замечательной по жизненности передачи, а мне не нравилась она. Хотелось сделать быка характернее, не таким, каким все его видят, а похожим на примитив, на игрушку. Я всегда любил народное искусство. Помните этих троицких игрушечников, которые всю свою жизнь резали из дерева какого-нибудь игрушечного медведя с мужиком. С какой простотой и силой передавали они самое существо зверя и человека, пуская в дело элементарнейшие средства, все сводя к двум-трем характернейшим деталям. Вот так именно, „по-мужицки», „по-игрушечному” и хотелось мне дать быка во время боя. Хотелось, чтобы он казался не то игрушкой, не то самим „дьяволом”, как изображали его в средние века в церковных притворах. Таким я и переписал его. Суриков, помню, считал, что я ошибся, и все жалел прежнего быка, а мне новый нравился больше.

Природа Франции и Италии всегда насыщена воздухом, прозрачностью, цвета часто стают там в какой-то дымке. В Испании, как я говорил уже, совсем напротив — цвета страшно упрощены, черный и белый господствуют над всеми другими, как будто посыпают своим пеплом все другие краски. Для меня Испания — это какая-то поэма черного и белого, так я почувствовал ее и такой, конечно, должен был изображать. Все время, пока я жил в Испании, меня преследовала мысль овладеть искусством упрощенного синтетического цвета. Эту же задачу я решал в портрете жены и детей 1911 года [в „Семейном портрете".]. В нем, по-испански, доминируют два цвета: черный и белый. Как ни сильно даны в портрете красный и зеленый, они играют строго подчиненную роль, их дело — только подчеркивать звучность двух основных нот портрета. Введенная в фон китайская картина служит аккомпанементом этим основным тонам. В ней снова дано черное, серое и повторные ноты для красного — розовые жабры рыбы и зеленого — голубовато-зеленая волна. В этом портрете, если вглядеться, окажется уже некоторое ощущение вещности предметов и начатки конструктивизма.

Всех нас объединяла тогда [в 1910 году. — К. Ф.] потребность пойти в атаку против старой живописи. Хотелось живописи, приближающейся по стилю к средневековым фрескистам, вспоминали Джотто, Кастаньо, Орканью и других мастеров. Это был для нас своего рода „период бури и натиска”, как при выступлении романтиков. Мы считали, что остро сделанная тема все равно станет острой, какова бы она ни была в действительности. Надо было добиваться этой остроты живописи. Но мы знали также, что самая острая тема превращается в ничто, раз плоха живопись. Нам тогда казалось, что нужно прежде всего овладеть живописным языком — и все окажется великолепным, что бы ни написал художник, если будет хорошо написано. В настоящем произведении искусства живописи что и как, разумеется, сращены неотделимо. Замысел, идея вещи должны подсказывать живописцу, как надо их выразить.

Основывая „Бубновый валет”, наша группа ничуть не думала „эпатировать” буржуа, как теперь принято говорить. Ни о чем, кроме живописи, решения своих задач в искусстве, мы тогда не думали. „Идеология” пришла позднее, когда в 1912—1913 годах, после раскола, „Бубновый валет” стал устраивать диспуты в Политехническом музее, и к нам примкнули футуристы. Дело было в том, что при самом основании „Бубнового валета” не все мы относились к искусству одинаково. Яркие живописные дарования Ларионова и Гончаровой, естественно делали их нашими союзниками, но в отношениях к искусству у нас была большая разница. Машков, Куприн, Лентулов и я — мы относились к живописи с какой-то юношеской страстностью и бездумностью, полнейшей незаинтересованностью в материальном смысле. А группа Ларионова и тогда уже мечтала о славе, известности, хотела шумихи, скандала. От этого произошел у нас так быстро раскол: Ларионов, Гончарова и другие вышли из „Бубнового валета” и образовали свое более левое объединение — „Ослиный хвост”.

Часто приходится слышать о революционности „Бубнового валета”, но это слово, по-моему все запутывает только потому, что в наши дни оно имеет определенный политический смысл. Мы же и не думали, конечно, в ту пору о революции в политическом смысле. Мы думали, что делаем революцию только в самой живописи. Было, конечно, много молодых увлечений, крайностей, но все они прошли, а то, что было ценно и нужно, чего добивались, — хорошая живопись осталась. Нас ругают за отсутствие тематики, но качественности нашей живописи отвергнуть не могут, а в этом вся суть, потому что без высокой качественности не может существовать никакой настоящей живописи, а уж тем более тематической. Я так смотрю на это дело.

Портрет Якулова [1910 года] я писал в каком-то победном настроении, таким крепким чувствовал себя в живописи после Испании. Совершенно искренне, в самой неприкрытой форме хотел я в этом портрете противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причесанности и прилизанности портрета то, что считалось, по общему мнению, безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого безобразия, показать самый характер Якулова. Об этом портрете услыхал от кого-то Бенуа, приехал в мастерскую и уговорил показать портрет на ближайшей выставке „Мир искусства”, прежде чем он будет выставлен в „Бубновом валете”. Я привез портрет на выставку, но его оказалось очень трудно повесить: все художники боялись соседства с таким „страшилищем”. „Вешайте где хотите, мне все равно”, — сказал я. На выставке был Серов, но он с некоторых пор стал относиться ко мне как-то прохладно, и ему больше нравилась живопись Машкова. Серов улыбнулся и заметил: „Вам-то не страшно, а вот другим каково?” Я тут не вытерпел и прямо „в лоб” спросил: „А вам то, Валентин Александрович, нравится?” И помню, удивило меня даже, с какой искренностью ответил он: „Очень нравится”. Особенно удивительным показался этот ответ потому, что бывший тут же Остроухов, отвечая на такой же мой вопрос, совсем злобно прошепелявил, сверкая глазами сквозь очки: „Нравится”. Ну, а газетные критики, конечно, были совсем другого мнения — увидали в Якулове „жертву автомобиля”. Один „остряк” из зрителей прямо написал под портретом на выставочной стене „дурак”. Вот как просто и откровенно тогда было.

Именно в Сиене в [1912 году] я обратил почему-то внимание на то, что живые люди садятся иной раз в итальянской комнате так, будто они позируют для фрески. Сама жизнь подсказала мне для сиенского портрета это фресковое, круговое построение. Круглоту композиции, ее пространственность особенно четко показывала здесь дверь с лестницей за спиной жены, в самой высокой точке полукружия. Сиена и дала мне ту монументальность в композиции, которая есть в этом портрете. В цветовом его решении я держался примитивных, упрощенных тонов — в фресках тоже все страшно упрощено, хотя изображение на них нередко и кажется совершенно живым. Помню, как обрадовало меня маленькое „открытие” у сиенского портрета: как-то раз около стоявшего на полу у стены холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину, сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм. Пробовали ставить у портрета другие вещи — все то же, врастали в холст и они. Так открылся мне „секрет” реальной живописи, противоположной по своим качествам натуралистической иллюзорности. Этот „секрет” давал какую-то новую дерзость и силу, открывал новые качества живописи, совсем далекие от импрессионизма…

Проблема наклеек стала просто преследовать меня после случая со стулом в Сиене. Дело в том, что всякая наклейка в живописном произведении заставляет страшно повышать тон живописи, доводить его до полнейшей реальности, работать одним синтезом цвета, совершенно выключив всякую эмоцию живописца, всякую живописную среду. Из удовольствия спорить с действительностью, добиваться осязаемой передачи вещности предметов, отнюдь не впадая в натуралистические крайности, и делал я эти наклейки, а, уж конечно, не для изумления зрителей. Это нужно было только мне самому, моему искусству, без этого я не мог бы двинуться вперед, вот в чем дело, а о зрителе я в ту пору и не думал совсем.